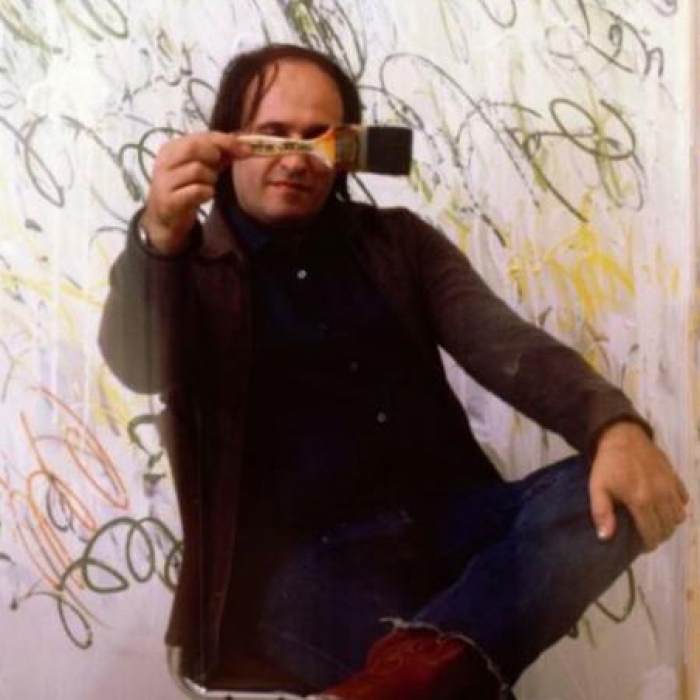

Mario Schifano

ARTISTI > Mario Schifano

biografia

Mario Schifano (Homs 1934 – Roma 1998), insieme agli altri artisti di Piazza del Popolo a Roma come Franco Angeli e Tano Festa, ha rappresentato un momento fondamentale della Pop Art italiana ed europea. Onnivoro di immagini –coerente con il clima internazionale degli anni Sessanta e Settanta– ha oltrepassato le barriere della pittura e delle arti visive, sconfinando nella sperimentazione cinematografica.

Mario Schifano (Homs 1934 – Roma 1998), insieme agli altri artisti di Piazza del Popolo a Roma come Franco Angeli e Tano Festa, ha rappresentato un momento fondamentale della Pop Art italiana ed europea. Onnivoro di immagini –coerente con il clima internazionale degli anni Sessanta e Settanta– ha oltrepassato le barriere della pittura e delle arti visive, sconfinando nella sperimentazione cinematografica.

Mario Schifano > opere

100 x 130 cm

1992

Cod. 197

51 x 73 cm

1990

Cod. 167

51 x 73 cm

1990

Cod. 153

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 152

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 149

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 148

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 147

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 146

10x15 cm

anni '90

Cod. 144

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 142

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 141

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 140

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 139

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 138

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 137

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 135

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 134

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 133

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 131

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 130

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 129

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 128

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 126

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 125

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 124

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 122

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 121

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 120

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 118

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 117

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 116

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 112

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 111

10x15 cm

anni '90

Cod. 109

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 108

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 107

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 106

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 105

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 104

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 103

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 102

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 100

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 99

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 97

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 96

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 95

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 92

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 91

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 89

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 85

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 84

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 79

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 78

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 76

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 74

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 72

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 70

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 69

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 67

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 66

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 65

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 63

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 62

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 61

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 60

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 58

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 57

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 56

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 54

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 52

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 51

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 49

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 48

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 47

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 46

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 45

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 44

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 43

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 42

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 41

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 40

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 36

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 34

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 32

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 31

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 29

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 28

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 27

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 26

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 22

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 21

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 20

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 19

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 18

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 17

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 15

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 11

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 9

10x15 cm

anni '90

Cod. 8

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 4

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 1

100 x 130 cm

1992

Cod. 197

51 x 73 cm

1990

Cod. 167

51 x 73 cm

1990

Cod. 153

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 152

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 149

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 148

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 147

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 146

10x15 cm

anni '90

Cod. 144

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 142

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 141

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 140

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 139

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 138

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 137

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 135

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 134

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 133

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 131

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 130

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 129

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 128

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 126

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 125

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 124

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 122

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 121

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 120

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 118

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 117

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 116

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 112

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 111

10x15 cm

anni '90

Cod. 109

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 108

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 107

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 106

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 105

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 104

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 103

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 102

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 100

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 99

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 97

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 96

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 95

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 92

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 91

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 89

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 85

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 84

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 79

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 78

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 76

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 74

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 72

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 70

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 69

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 67

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 66

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 65

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 63

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 62

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 61

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 60

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 58

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 57

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 56

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 54

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 52

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 51

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 49

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 48

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 47

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 46

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 45

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 44

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 43

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 42

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 41

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 40

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 36

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 34

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 32

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 31

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 29

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 28

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 27

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 26

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 22

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 21

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 20

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 19

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 18

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 17

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 15

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 11

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 9

10x15 cm

anni '90

Cod. 8

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 4

10 x 15 cm

anni '90

Cod. 1

Mario Schifano > mostre

2x10 Dieci artisti per vent'anni di BOXART

Galleria Boxart, Verona

Omaggio a Mario Schifano

Sala Austriaca, Castel San Zeno, Montagnana (PD)

Mario Schifano. Doppio sguardo

I vizi capitali

Galleria Boxart, Verona

Istantanea di Mario Schifano

Galleria Boxart, Verona

Il pianeta delle immagini "dinosaure"

Galleria Boxart, Verona

Mario Schifano > cataloghi

HUMAN

Dimensioni 25 x 18,5 cm

Mario Schifano. Doppio sguardo

Achille Bonito OlivaDimensioni 33,5 x 24,5 cm